天创优配

天创优配

曾几何时,新疆生产建设兵团第三师五十四团兴安镇还是“只见黄沙不见天”的荒芜之地——这里寸草不生,土地贫瘠,一度陷入“种什么都不成”的困境。直到这个作物的到来,才为这片土地带来了转机。

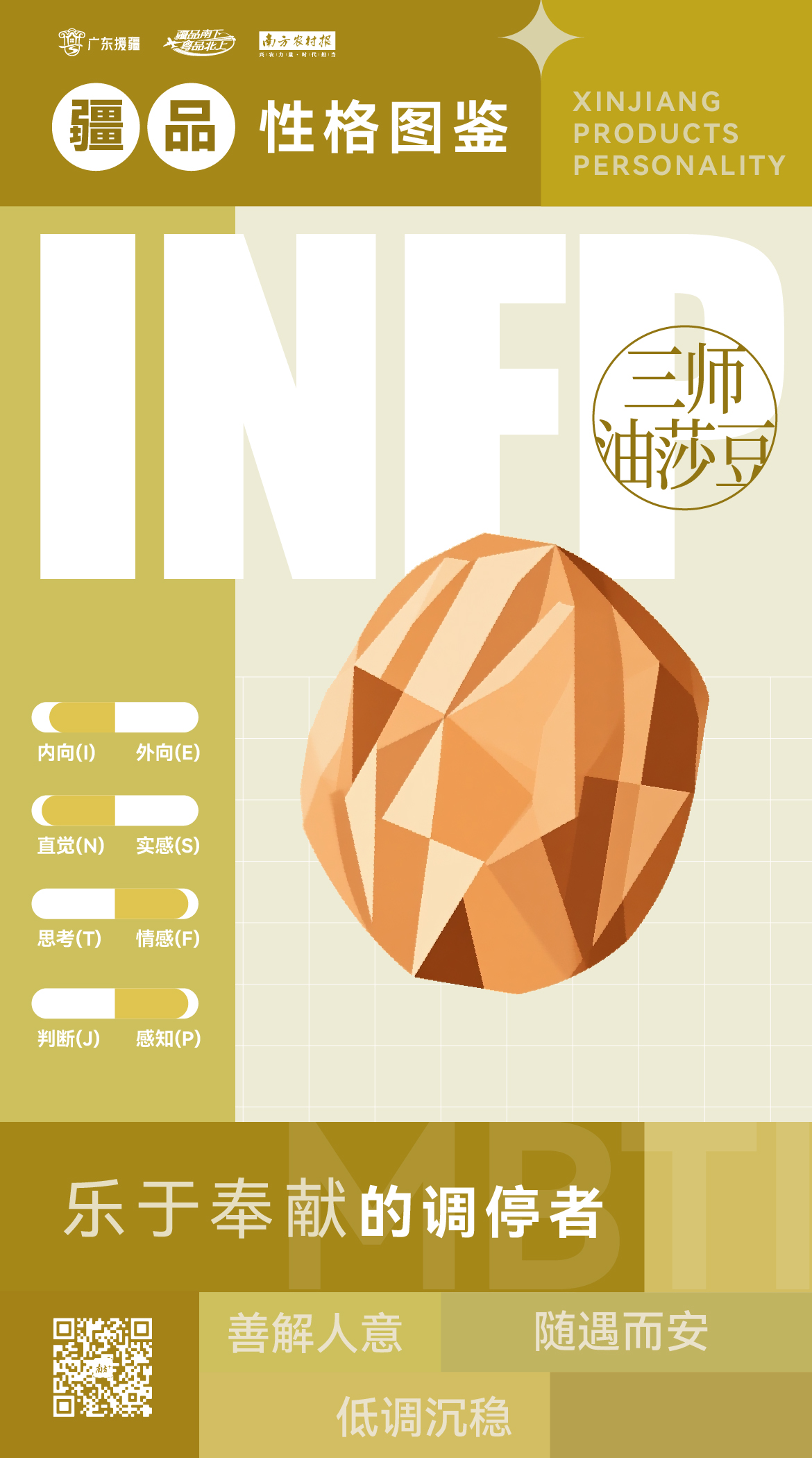

这种作物,就是沙漠里的INFP——油莎豆。

油莎豆有着“油莎草”“虎坚果”的别名,因块茎储油的独特性获“地下核桃”美誉,是目前唯一能在块茎中积累大量油脂的作物。它就像专为干旱区而生:可作大豆替代品扎根沙质土壤,集油、粮、牧、饲、观赏价值于一身,既破解了荒漠种植难题,又撑起了生态与产业的双重希望。

天创优配

天创优配

I——低调沉稳,于沉默中积蓄改变的力量

油莎豆的“I”,并非怯懦,而是专注内在、拒绝张扬的定力,这正是油莎豆“低调沉稳”的特质所在。它从不在风沙中炫耀枝叶,只把力量藏进地下1米的根系中。自2019年五十四团启动大规模种植后,其面积从2万亩扩至5万亩,亩均产量从200公斤提至530公斤,目前是全国单体种植面积最大的油莎豆种植基地。它的坚持,从不是表面文章,而是把“沉稳”刻进了生长与发展的每一步。

N——乐于奉献,用远见扛起生态改善重任

油莎豆的“N”,有着穿透当下、看见长远价值的能力,正是因为这份远见,让油莎豆的“乐于奉献”有了更深远的意义。2017年之前,团场试种油葵、小麦、玉米等十余种作物皆失败天创优配,唯有油莎豆,精准适配沙质土壤,耐旱、耐瘠、耐盐碱,甚至能靠叶片蜡质层减少蒸腾,亩均用水300-400立方米就撑起生机,试种首年便亩产近200公斤。自2019年起,五十四团开始大规模推广油莎豆种植,并在反复试验和探索中形成了“油莎豆+冬小麦”轮作模式。当地生态得到了明显的改善——区域内七级以上大风天数从年均27天降至9天,土地裸露期减少到20天,土壤中有机质含量提高到1.4g/kg。

F——善解人意,用双向奔赴回报产业

油莎豆的“F”,是共情万物、回应需求的温柔。对土地,它共情其贫瘠:用根系改良土壤,让有机质含量提高到1.4g/kg,为后续作物铺路,懂土地“想变肥沃”的渴望;对农户,它共情其期盼:自广东援疆投入资金4000万元建设油莎豆现代农业产业园以来,共引进7家企业,开发出10余种深加工产品,预计年内产值可达1.5亿元,新增就业岗位200余个,带动平均增收4.5万元,懂农户“想增收”的愿景;对产业未来,它也十分善解人意:作为大豆替代品推广,既考虑干旱区农业需适配作物的需求,也为国家油料安全需补充来源的担忧分忧。

P——随遇而安,以灵活姿态适配产业需求

油莎豆的“P”,是不固执、随环境调整的适应力。初到沙漠时,它不抱怨风沙肆虐、土壤贫瘠,滴灌一次水就连片返绿,用最灵活的姿态融入极端环境;产业链发展中,它也不固守单一用途:地面鲜草是饲料,地下块茎能榨油,饼粕可提淀粉、熬糖、酿酒,渣料仍能当精饲料,真正做到了“全身都是宝”。近年来,五十四团聚焦油莎豆产业链,产品远销北京、上海、广东、浙江等地,开发出豆奶、豆粉、油莎豆白酒等一系列精深加工产品,深受当地消费者喜爱。在“疆品南下 粤品北上”工程的助力下,油莎豆的产品影响力愈加强劲,部分产品还成功远销至马来西亚、俄罗斯等海外市场。

这颗从非洲远道而来的油莎豆,在三师沙漠里,十年如一日地坚守着自己的岗位,正用根系书写着理想主义,让绿色在祖国边疆蔓延,让希望不断生长。

撰文:严秋璠

设计:曾梓毅

来源:南方农村报天创优配

杨方策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。